Lohnt sich die Investition in eine Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe für mich oder kommt mein Quartier ans Wärmenetz? Die kommunale Wärmeplanung der Stadt Laatzen, die die enercity AG erstellt hat, liefert jetzt Antworten. Sie zeigt, wie Laatzen bis 2040 klimaneutral heizen kann, wo erneuerbare Potenziale liegen und wie sich Energie einsparen lässt.

Bürgermeister Kai Eggert betont: „Die Wärmeplanung ist ein bedeutender Schritt, um Laatzen zukunftsfähig zu machen und die Emissionen innerhalb von 15 Jahren auf Null zu reduzieren. Wir haben jetzt einen klaren Fahrplan, wo sich Wärmenetze eignen und wo Wärmepotenziale liegen. Dies gibt unserer Stadt und allen Bürgerinnen und Bürgern Richtung, Planungssicherheit und Tempo – für Klimaschutz und Lebensqualität.“

Stadtrat Hauke Schröder, der auch den Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement verantwortet weist der Stadtverwaltung dabei eine klare Rolle zu: „Wir verstehen uns als aktive Wegbereiterin der Wärmewende, dazu gehört auch eine Vorbildfunktion bei eigenen Gebäuden. Im Haushalt 2026 sind bereits die erforderlichen Mittel eingestellt, um ein Sanierungsmanagement zu vergeben, das die vorliegende Wärmeplanung für Alt-Laatzen in die Umsetzung bringt.“

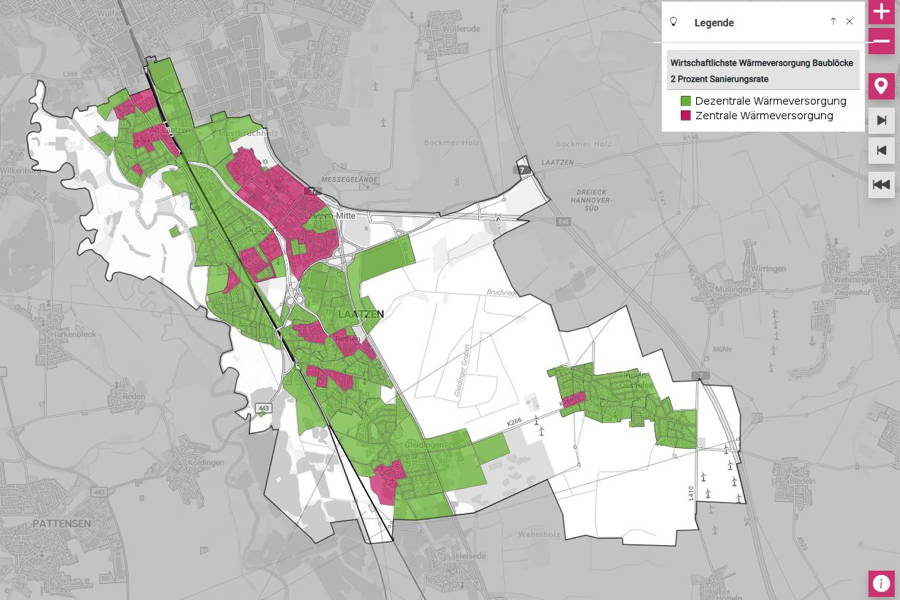

Bis 2040 will das Land Niedersachsen treibhausgasneutral werden – fünf Jahre früher als bundesweit vorgeschrieben. Um diese Ziele zu erreichen, schreibt das Niedersächsische Klimagesetz (NKlimaG) Kommunen wie Laatzen unter anderem die kommunale Wärmeplanung vor. „Wärme verursacht einen erheblichen Anteil der bundesweiten CO₂-Emissionen, gleichzeitig sind die Voraussetzungen in den Kommunen sehr unterschiedlich – von vorhandenen Netzen bis zu erneuerbaren Potenzialen wie Abwärme, Solar- oder Geothermie“, erklärt enercity-Kommunalmanager Aimo Wolniczak. „Deshalb haben wir in einer umfangreichen Bestands- und Potenzialanalyse einen digitalen Zwilling von Laatzen erstellt, der auf verschiedenen interaktiven Kartenebenen den tatsächlichen Wärmebedarf, die Wärmeerzeugung sowie die CO₂-Emissionen bis auf Baublockebene abbildet.“

Die Bestandsanalyse zeigt: Der Gesamtwärmebedarf – also die Energie für Heizung und Warmwasser – betrug 2022 in Laatzen 433 Gigawattstunden (GWh). 90 Prozent dieses Bedarfs wurden durch fossile Energieträger gedeckt, davon allein 86 Prozent durch Erdgas. Entsprechend verursachten Wirtschaft, Bevölkerung und Institutionen 112.850 Tonnen CO₂-Äquivalente. Bei einer jährlichen Sanierungsrate von zwei Prozent sinken die Treibhausgasemissionen bis 2030 auf rund 57.000 Tonnen, bis 2035 auf etwa 29.000 Tonnen und erreichen 2040 Netto-Null. Durch Wärmeschutzmaßnahmen und anlagentechnische Verbesserungen lässt sich der Wärmebedarf zugleich um rund ein Fünftel auf 344 GWh reduzieren; die Einsparung entspricht dem jährlichen Wärmeverbrauch von etwa 9.000 Wohnungen.

„Das Ziel, bis 2040 im Gebäudesektor klimaneutral zu werden, ist ehrgeizig, aber für Laatzen realistisch, denn die Auswertung der Gebäudedaten hat gezeigt, dass viele Heizungen in den nächsten Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Dieser anstehende Heizungswechsel ist eine große Chance für die Wärmewende“, erklärt Georg Moxter, Klimaschutzmanager der Stadt Laatzen.

Im Zielszenario der kommunalen Wärmeplanung setzen sich bei der Sanierung die jeweils wirtschaftlichsten Versorgungssysteme durch. Damit werden künftig rund 69 Prozent der Wärme dezentral direkt am Gebäude – vor allem über Luft- und Sole-Wärmepumpen erzeugt. Nahwärmenetze können 31 Prozent der Versorgung abdecken. In Eignungsgebieten können sich private wie gewerbliche Eigentümerinnen und Eigentümer ans Netz anschließen, sie müssen es aber nicht. Die Gebiete zeigen lediglich die wirtschaftlich günstigste Versorgung. Solche Netze eignen sich überwiegend für dichter bebaute Quartiere, etwa in Alt-Laatzen, Laatzen-Mitte, Grasdorf und Rethen. Bereits vorhanden sind neun Netze mit rund 7,4 Kilometern Länge und 228 Hausanschlüssen, die gezielt verdichtet und erweitert werden können.

Gute Nachrichten: Für eine treibhausgasneutrale Versorgung des prognostizierten Wärmebedarfs von 344 GWh im Jahr 2040 stehen rund 1.381 GWh regenerative Wärmepotenziale zur Verfügung – davon etwa 646 GWh dezentral und rund 746 GWh zentral. Der größte Hebel ist die Leine: Über eine Großwärmepumpe ließen sich rund 373 GWh pro Jahr gewinnen. Ergänzend kommen Solarthermie-Freiflächen mit etwa 183 GWh pro Jahr sowie oberflächennahe Geothermie für zentrale Systeme mit rund 173 GWh pro Jahr in Frage. Hinzu kommen Potenziale im Bereich Biomasse und Abwärme in Summe von rund 6,7 GWh.

„Die vorliegende kommunale Wärmeplanung bedeutet nicht, dass alle Potenzialgebiete auch mit einem Nahwärmenetz erschlossen werden. Vielmehr zeigt sie, wo dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Als Nächstes braucht es Machbarkeitsstudien und Partner zum Beispiel aus Energie- und Wohnungswirtschaft, die die Projekte umsetzen, finanzieren und betreiben“, erläutert Moxter.

Über Photovoltaikanlagen auf Dächern lassen sich im Jahr 2040 rund 187 GWh Strom erzeugen. Damit kann der prognostizierte Strombedarf der Wärmepumpen – 79 GWh bei dezentralen Lösungen und 36 GWh bei zentralen – gedeckt werden. Zudem könnten sechs Windräder rund 93 GWh sauberen Strom beisteuern.

Der vorliegende Wärmeplan gibt den Bürgerinnen und Bürgern Klarheit darüber, wie künftig geheizt wird. Vor allem dort, wo eine zentrale Lösung als ungeeignet eingestuft ist, wissen Eigentümerinnen und Eigentümer schon jetzt, dass sie selbst aktiv werden und eine individuelle Heizungslösung finden müssen. In vielen Fällen ist dies eine Wärmepumpe, die oft bereits ohne umfangreiche Gebäudesanierung wirtschaftlich betrieben werden kann.

Parallel dazu fand über die Entwicklung der integrierten Quartierskonzepte seit Mai 2024 eine breite Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Fachleuten und Politik statt, um einen transparenten Planungsprozess zu gewährleisten und lokales Expertenwissen einzubinden. So konnten die für die Umsetzung notwendigen Akteure frühzeitig vernetzt werden, damit der Zeitverzug zwischen Planung und Umsetzung möglichst gering bleibt.

Ausgehend vom Zielszenario empfiehlt enercity elf Umsetzungsmaßnahmen, von denen mindestens fünf innerhalb der nächsten fünf Jahre begonnen werden sollen. Zentrale Bausteine sind die Erweiterung der Bestandsnetze, die Einrichtung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung sowie Beratungs- und Informationsangebote.

Auch die Stadt Laatzen selbst wird ihrer Vorbildfunktion gerecht und treibt die Treibhausgasneutralität in den eigenen Liegenschaften voran. Aktuell lässt die Stadt einen Sanierungsfahrplan für sämtliche Gebäude erarbeiten und prüft im Rahmen des Fünf-Jahres-Solarplans, auf welchen Gebäuden PV-Anlagen nachgerüstet werden können – etwa auf dem Betriebshof, der Feuerwache Laatzen, dem Kinder- und Jugendtreff „Buchte“ in Rethen und der Feuerwehr Rethen/Gleidingen. Häufig bilden öffentliche Gebäude aufgrund höherer Wärmebedarfe den Anker für den Aus- und Neubau von Wärmenetzen. In Laatzen werden bereits in mehreren Schulen – etwa der Albert-Einstein-Schule – Heizzentralen für Wärmenetze betrieben. Welche weiteren Objekte diesem Beispiel folgen, lässt die Stadt prüfen.

Im Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz am 2. September präsentieren Georg Moxter und Dominique Diedrich, Fachgebietsleiter für Wärmeplanung bei enercity die kommunale Wärmeplanung. Am 18. September legt die Stadtverwaltung dem Rat die Planung zum Beschluss vor. Für alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner stellen Stadtverwaltung und Klimaschutzagentur Region Hannover die Wärmepläne im Detail am 15. Oktober um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule, Wülferoder Straße 46 vor. Anschließend liegen die Pläne vier Wochen aus.

Schon jetzt ist der Erläuterungsbericht zur kommunalen Wärmeplanung online im Bürgerinformationsportal der Stadt Laatzen abrufbar. Die interaktiven Wärmekarten finden Interessierte unter waermeplanungen.de/laatzen-basis.